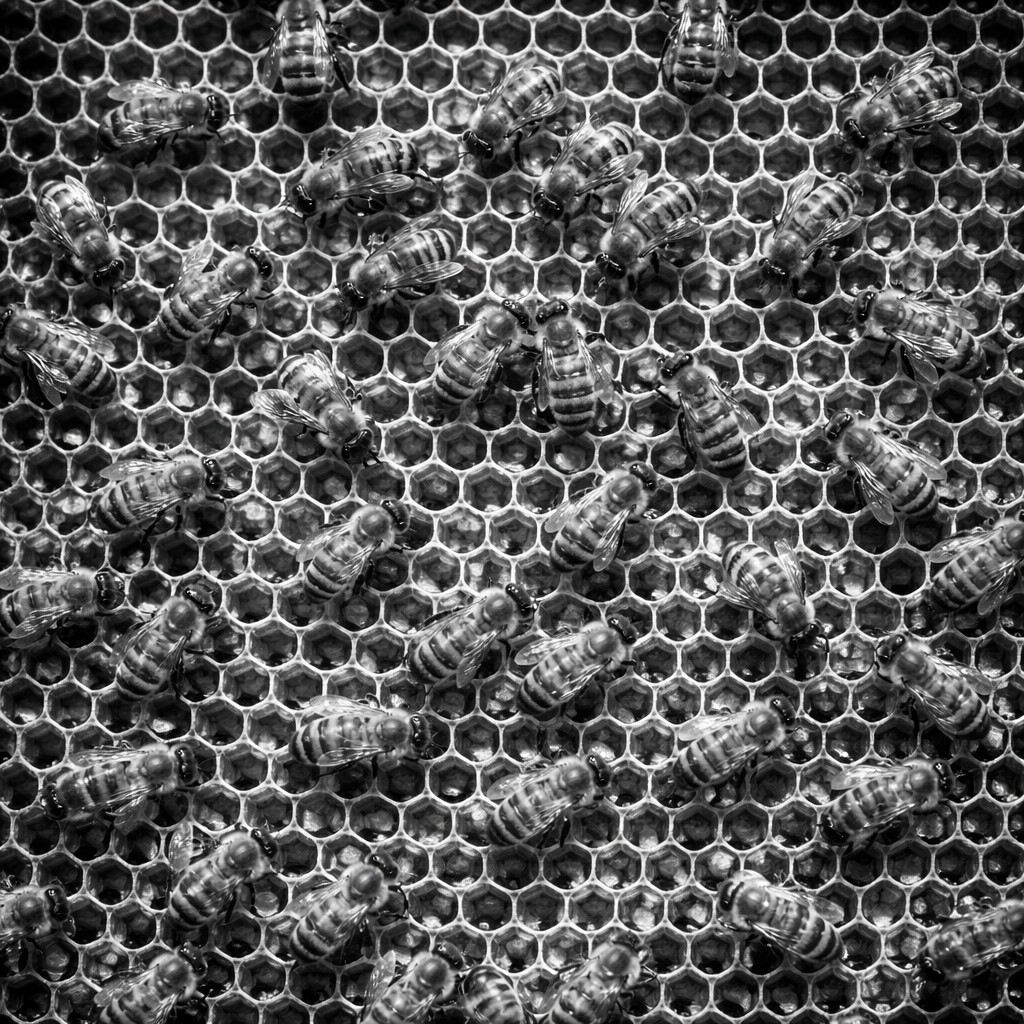

Por momentos, desde la sala de reuniones de la empresa en la que estoy hoy, observo a las personas entrar y salir de reuniones como abejas que regresan a una colmena invisible. Van cargadas de ideas, de informes, de expectativas… y, sin embargo, algo no encaja. A diferencia de las verdaderas abejas, los seres humanos no siempre sabemos qué hacer con lo que traemos. No siempre sabemos dónde depositarlo, ni cómo transformarlo en algo común.

Las abejas nacen sabiendo cooperar. Su sistema está inscrito en la biología, como una partitura perfectamente ensayada. Cada una cumple un rol específico —obrera, reina, zángano— con una devoción que no entra en crisis existencial. No se preguntan si su tarea tiene sentido o si les gustaría probar un puesto distinto la próxima semana. Simplemente son, y en ese ser colectivo encuentran propósito.

Nosotros, en cambio, somos las criaturas de la contradicción. Necesitamos a los otros para sobrevivir, para crear, para innovar, pero al mismo tiempo defendemos con fiereza nuestra individualidad, nuestros deseos divergentes, nuestras historias únicas. El trabajo en equipo nos enfrenta con una versión ampliada de nosotros mismos y, muchas veces, con nuestras propias inseguridades.

En las organizaciones modernas veo con frecuencia una fantasía: la del “equipo perfecto”. Líderes y departamentos de recursos humanos imaginan grupos que funcionen como una colmena, donde cada integrante conozca su lugar, colabore sin fricciones y avance hacia un objetivo común de forma casi telepática. Sin embargo, olvidan una diferencia esencial: las abejas no cargan con historias de infancia, asuntos no resueltos, egos dolidos o necesidades de reconocimiento.

Un equipo humano no es una colmena, es más bien un pequeño universo en expansión, lleno de voces que buscan ser escuchadas. Cada persona llega con su propio clima interno. Hay quienes vienen de tormentas, quienes arrastran fríos silencios, quienes laten con una primavera constante. Cuando estas atmósferas se encuentran en una sala de reuniones, lo que ocurre no es sólo una planificación estratégica: es una coreografía emocional compleja.

En una colmena no hay lucha de egos. La abeja no intenta destacar por encima del enjambre. No busca validación, no se compara, no duda de su valor. Su identidad está completamente ligada al bien común. Pero nosotros hemos sido educados en otra clave: competir, destacar, demostrar, sobresalir. Luego, paradójicamente, se nos pide que trabajemos en equipo como si no cargáramos con ese condicionamiento profundo.

El ser humano no es plenamente social como la abeja. Somos seres relacionales, sí, pero también instintivamente defensivos. Buscamos pertenencia, pero cuando la obtenemos nos asusta perdernos en ella. Queremos colaborar, pero también tememos que nuestra luz se apague al mezclarse con otras luces. Y allí surge una de las mayores tensiones del trabajo en equipo: cómo ser individuo sin dejar de ser parte.

He visto conflictos en equipos que no nacen de desacuerdos técnicos, sino de heridas invisibles. Una mirada ignorada, un comentario no validado, un logro compartido en el que alguien siente que su esfuerzo se diluye. Las abejas no sienten que el néctar que recolectan es “suyo”. En cambio, en los humanos, la pertenencia al grupo suele chocar de frente contra la búsqueda de identidad personal.

Aun así, existe belleza en esta imperfección. Porque si bien las abejas construyen colmenas perfectas, nosotros construimos ideas imperfectas que pueden transformarse en revoluciones creativas. Donde existe diferencia, hay posibilidad de innovación. Donde hay diversidad de pensamientos, hay crecimiento. No es la eficiencia lo que nos define, sino la complejidad.

El verdadero trabajo en equipo no consiste en pensar todos igual, sino en aprender a tolerar la diferencia sin convertirla en amenaza. Implica desarrollar habilidades que las abejas no necesitan: la escucha activa, la empatía, la comunicación asertiva, la regulación emocional. Ellas se mueven por instinto; nosotros necesitamos conciencia.

Un equipo humano sana cuando puede reconocer sus fragilidades, cuando deja de aspirar a ser una colmena y comienza a entenderse como una constelación: estrellas distintas, separadas, pero unidas por un mismo cielo. Trabajar juntos es un acto de humildad, de renuncia parcial al ego, pero también una oportunidad profunda de evolución.

Quizás no seamos abejas. Quizás nunca alcancemos esa sincronía perfecta. Pero tenemos algo que ellas no poseen: la capacidad de elegir cooperar incluso cuando no es fácil. Y en ese acto consciente, imperfecto, vulnerable y poderoso, reside la verdadera grandeza del trabajo en equipo.